子どもが中耳炎で難聴に?見逃したくない滲出性中耳炎のサイン5つ

子どもが中耳炎を繰り返すと「耳に何か影響が出るのでは」と、不安になるママやパパも多いのではないでしょうか。

とくに「滲出性中耳炎(しんしゅつせいちゅうじえん)」は、耳の痛みや熱など目立つ症状があまりなく、気づかないうちに難聴につながる場合があります。

子どもの耳を守るためには、日常の様子から症状を見逃さず、適切な治療へつなげることが大切です。子どもの滲出性中耳炎のサインや治療について、知っておきたい内容をまとめました。

子どもの滲出性中耳炎は気づかれにくい

まずは、滲出性中耳炎がどのような病気なのかを知り、急性中耳炎との違いを押さえておきましょう。

滲出性中耳炎とは

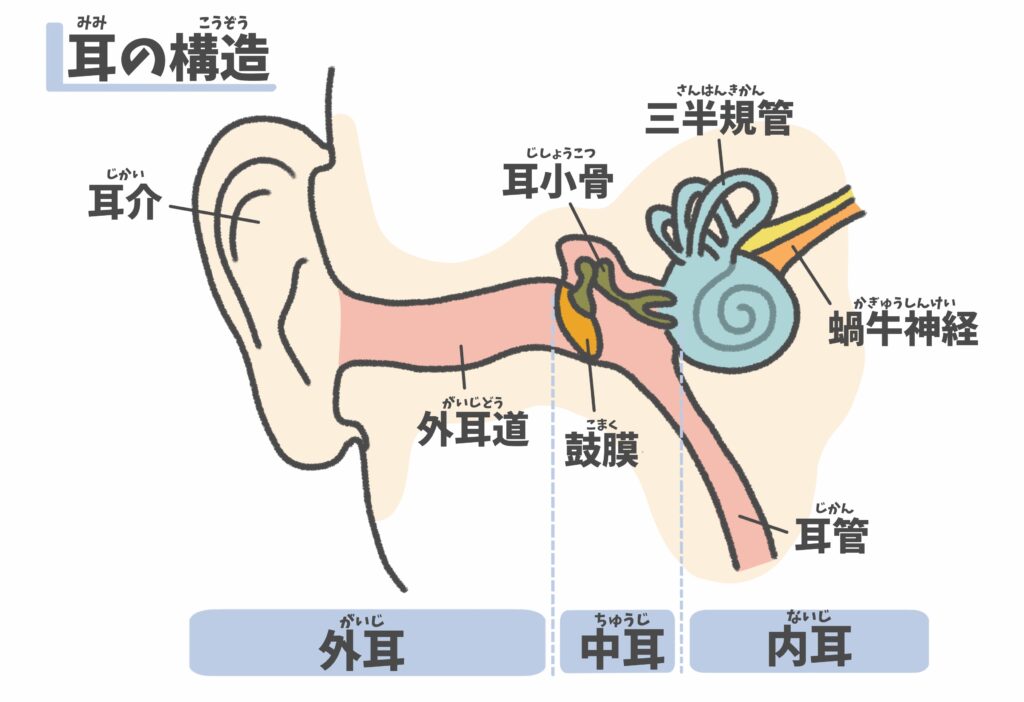

滲出性中耳炎とは、ウイルスや細菌の感染などが原因で、鼓膜の奥にある「中耳」に液体(滲出液)がたまる病気です(図1)。主な症状は難聴や耳閉感(耳のつまった感じ)ですが、耳の痛みはほとんどないため、気づかれにくいのが特徴です。

次に、子どもと大人の「耳管(耳と鼻をつなぐ管)」の違いを見てみましょう。

子どもの耳管は大人に比べて短く、水平に近い角度になっています。さらに、耳管のはたらき自体も未熟なため、感染を防ぐ機能が十分ではありません。そのため、ウイルスや細菌が中耳に入りやすく、滲出性中耳炎や急性中耳炎になりやすいと考えられています。

急性中耳炎との違い

急性中耳炎は滲出性中耳炎と違い、熱や耳の痛みが急に出るのが特徴です。言葉を話せない子どもでは、耳を押さえる、ひっぱるなどのしぐさが見られることがあります。鼓膜に穴が開いて、耳だれが出る場合もあります。

滲出性中耳炎と同じく、急性中耳炎の原因もウイルスや細菌の中耳の感染です。また、急性中耳炎にかかったあとに中耳に滲出液が残り、滲出性中耳炎になる場合があります。

滲出性中耳炎を疑う5つのサイン

子どもは、耳の不調をうまく言葉で伝えられない場合があります。子どもに次のような様子が見られたら、早めに耳鼻科を受診しましょう。

鼻や喉の風邪をひいたときや急性中耳炎のあとは、とくに気をつけて観察しましょう。

1.呼びかけに反応が鈍くなる

後ろから声をかけても気づかない、聞き返しが多くなる、小さな音に反応しないなど

2.テレビの音量が大きくなる

家族がうるさく感じる音量でテレビを見る、テレビに近づいて見るなど

3.耳を触るしぐさが増える

頻繁に耳を触る、耳をひっぱったり押さえたりするなど

4.頭を振ったり、かしげたりする

耳のつまりを取るように頭を左右に振る、首をかしげるなど

5.言葉の遅れや発音が気になる

言葉がなかなか増えない、発音がはっきりしないなど

滲出性中耳炎は難聴の原因になることも

滲出性中耳炎が長引くと鼓膜が硬くなったり、動きにくくなったりして、後遺症で難聴などが起こる場合があります。滲出性中耳炎は、子どもの難聴に最も影響が大きい病気です。また、1歳までに50%以上、2歳までに60%以上の子どもがかかる身近な病気でもあります。

滲出性中耳炎の95%は3か月以内に自然に治るとされています。しかし、後遺症を防ぐには、耳鼻科で経過を見てもらい、必要に応じて適切な治療を受けることが大切です。医師が治ったと判断するまでは、通院を続けましょう。

滲出性中耳炎の治療とは

滲出性中耳炎は、発症してからの期間や難聴などの症状に応じて、医師の判断で次のような治療が行われます。

内服治療

滲出性中耳炎に加えて、副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎などがあると、中耳炎の症状が悪化するおそれがあります。

そのため、抗菌薬や鼻水を出しやすくする薬、アレルギー症状を抑える薬などが処方される場合があります。医師の指示に従って、正しく飲みましょう。

手術

発症から3か月たっても治らない、強い難聴があるなどの場合は「鼓膜切開」や「鼓膜換気チューブ留置術」が検討されます。どちらも子どもへの負担や合併症のリスクがある処置です。

難聴の程度や言葉の遅れなどをふまえ、医師が必要と判断した場合に、保護者とよく相談のうえで行われます。

・鼓膜切開

鼓膜に小さな穴を開けて、中耳にたまった滲出液を出す処置です。難聴や耳閉感がすぐに改善されるメリットがあります。

鼓膜に麻酔するので、痛みはほとんどありません。しかし、子どもがじっとしていられないと危険なため、処置できないときがあります。

注意点として、鼓膜に開けた穴がなかなかふさがらない場合や、穴がふさがると再び中耳炎になる場合があります。

・鼓膜換気チューブ留置術

鼓膜に小さなチューブを通す処置です。チューブを入れている間は滲出液がたまりにくく、中耳炎の再発予防や難聴の改善が期待できます。

チューブの留置には、次のような負担や合併症があります(表1)。

表1.鼓膜換気チューブ留置による負担や合併症

| 負担 | ・乳幼児では、入院して全身麻酔で行う場合がある

・手術や長期通院による費用がかかる ・チューブ留置中は耳だれが出る など |

| 合併症 | ・チューブが外れて鼓膜の奥に落ちると、取り出す処置が必要になる

・鼓膜の穴が自然にふさがらず、閉じる処置が必要になる など |

子どもの耳の聞こえが気になったら早めに耳鼻科へ相談を

滲出性中耳炎は、気づかないうちに、子どもの耳の聞こえに影響を与えている場合があります。普段から子どもの様子を観察し、気になるサインがあれば早めに耳鼻科で相談しましょう。

滲出性中耳炎は自然に治る場合もありますが、後遺症を防ぐには、医師による経過観察と適切な治療を受けることが大切です。

著者:鳥居佳乃

看護師

看護師として20年以上、総合病院や介護施設で勤務。長男の不登校をきっかけに、Webライターとして活動を開始する。

子育てや不登校の経験を通して、読者の心に寄り添う情報発信を心がけている。

参考:

まだデータがありません。